Il territorio

Archeologia a Capaci

L'interessante e copioso materiale archeologico, restituito in epoche diverse dalle grotte e dalle necropoli, testimonia la presenza dell'uomo in tutto il territorio collinare circostante l'abitato fin dalle sue prime esperienze di cacciatore, a partire dal paleolitico superiore.

La letteratura archeologica riporta il ritrovamento, in un'area non

meglio

precisata ma compresa tra Capaci e Carini, di numerose ceramiche a tinte

varie

che per forme e caratteristiche

richiamano artisticamente quelle di "Serraferlicchio" e della "Moarda".

Il primo stile prende il nome dall'omonima città agrigentina di cui è originario: risale al periodo tardo neolitico (IV millennio a.C.) ed è caratterizzato da un’ampia varietà di motivi decorativi a forma geometrica, eseguiti in colore scuro opaco su fondo rosso brillante.

Il secondo prende vita da un tipico bicchiere in metallo dalla particolare forma a campana, di cui sono stati ritrovati diversi manufatti in un riparo dei monti della Moarda sopra Altofonte (Palermo). Risale all’età del bronzo (2200-900 a.C.) e differisce dallo stile precedente principalmente per la semplicità delle decorazioni realizzate o con linee sottili monocromatiche (tracciate a coppia ad andamento curvilineo e spesso messe in evidenza mediante incrostazioni di sostanza bianca o di ocra rossa) o con linee fiancheggiate da piccoli punti imprecisi che delineano ampi riquadri.

L'attenta lettura di tali reperti ha permesso agli studiosi di classificare lo "stile di Capaci" come più intimamente legato, nell'ambito dell'occidente siciliano, alle esperienze culturali della parte orientale dell'isola e, soprattutto, di stabilire in maniera certa e definitiva come l'indigeno primitivo abbia lungamente dimorato nell'area compresa tra Raffo Rosso e monte Colombrina, località che ben si prestava a condizioni ideali di sviluppo per la ricchezza di caverne e ripari adatti a rifugio, per gli abbondanti corsi di acqua dolce, per la fitta vegetazione popolata da una grande varietà di selvaggina e per l'esistenza di una fertile pianura, dove, sul finire dell'età neolitica ed agli inizi dell'età del bronzo, cominciò a costruire capanne e ad aggregarsi in villaggi e dove sicuramente visse per qualche migliaio di anni, come sembra attestare l'uso prolungato delle necropoli.

Sulle pareti di numerose cavità linee e graffiti testimoniano la presenza dell'uomo già nell'età del rame. A parte il complesso di grotte di Pizzo Muletta, la zona più ricca di testimonianze archeologiche di tutto il territorio, altri anfratti situati in località vicine meritano di essere annoverati perchè recano i segni certi della sua permanenza: le grotte "della Paglia", "dei Cocci" e di "Giampaolo" (o "Mastricchia"). Quest'ultima, scoperta verso la fine del 1959, sulla parete sinistra mostra un esiguo gruppo di incisioni dai tratti sottili e di varia lunghezza.

Ma è soprattutto nella "Grotta Za Minica" e nel vicino “Riparo della Nipote”, situati a quota 90 mt. circa sul versante orientale del Monte Colombrina tra Capaci e Torretta, che sono state scoperte numerose tracce di frequentazioni preistoriche. Le testimonianze più importanti consistono nella raffigurazione di un bovide dal corpo massiccio, lungo circa 40 cm., e di un cerbiatto schematizzato inciso tra la volta e la parete destra in prossimità dell'ingresso della prima cavità (profonda 30 mt. circa). Al suo interno sono stati rinvenuti, inoltre, alcune schegge di selce, resti di focolare, gasteropodi terrestri e marini insieme a numerosi frammenti ossei di pachiderma e di altri animali adatti al clima caldo, risalenti al paleolitico superiore (circa 12.000 anni fa). Nel secondo sito, semplici incisioni lineari di vario spessore e la riproduzione grafica di un antico recinto pastorale costituiscono preziosi esempi di arte rupestre preistorica.

Nell'Era Quaternaria, agli albori dell'evoluzione delle razze e delle culture umane, tutta la zona montuosa che si sviluppa a fronte della fascia costiera era sommersa dalle acque del mare come stanno a testimoniare le numerose conchiglie ed altri fossili marini rinvenuti attaccati alle pareti delle grotte; scogliere primordiali che con il trascorrere delle ere geologiche ed il graduale innalzamento delle terre emerse si sono ridotte alla conformazione attuale. Lunghi periodi di fluttuazioni e di stazionamenti del livello del mare seguiti da secolari processi di natura erosiva e sedimentaria hanno determinato l'accumulo stratigrafico di depositi sul bordo della linea di costa dando origine a piani e vallate. Favorito da un clima subtropicale, il territorio si è quindi arricchito di una folta e lussureggiante vegetazione divenendo un'area privilegiata di caccia per la presenza di abbondante selvaggina che nel fiume Ciachea trovava la sua ideale fonte di sussistenza.

Già prima della comparsa dell'uomo la zona aveva offerto un habitat naturale

anche ad animali preistorici quali l'Elefante (Elephas Antiquus e

Mnaidrensis,

nonchè Elephas Falconeri o elefante nano), l'ippopotamo, il cervo, la iena e

diverse altre specie i cui resti sono stati trovati numerosi nelle grotte

sovrastanti l'odierno abitato.

resti sono stati trovati numerosi nelle grotte

sovrastanti l'odierno abitato.

Ma solo recentemente due studiosi, i chimici Giorgio Belluomini dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali del CNR di Roma e Jeffrey L. Bada dello Scripps Institution of Oceanography dell'Università di San Diego, hanno potuto datarne la presenza con il metodo della ricerca scientifica della racemizzazione degli aminoacidi (analisi condotta sui denti e sulle ossa). Sulla scorta di tali indagini è stato possibile stabilire per la prima volta che i numerosi resti di elefanti di taglia nana (Falconeri), alti circa 90 centimetri al garrese, presenti nel territorio e scoperti nel 1835 nell'immenso androne della Grotta dei Puntali (nota anche come Grotta di Piraino o Armetta e situata alle falde di Monte Pecoraro a circa due chilometri da Carini ed a meno di un chilometro dal mare) risalgono al periodo del Pleistocene medio, vale a dire a mezzo milione di anni fa, mentre la specie intermedia (Mnaidrensis) ad appena duecentomila anni prima. Ai paleontologi era già noto che la specie progenitrice di taglia normale (Elephas Antiquus) è di origine continentale essendo arrivata in Sicilia quando il basso livello del mare ne consentiva facilmente il passaggio dalla Calabria; salvo, poi, a trovarsi isolata a causa della successiva risalita delle acque, dando quindi origine a forme nane di adattamento al nuovo habitat. Sappiamo ora che, con l'alternarsi di secolari processi di fluttuazione del livello del mare, si è ripetuta più di una invasione di elefanti in Sicilia, determinando così più stadi di nanismo.

A conferma della

particolare ricchezza di reperti archeologici preistorici venuti alla luce nel territorio,

citiamo l'individuazione di un osso di dinosauro da parte degli studiosi del

gruppo Apema (A Paleontological Eye on Mediterranean Area) nei pressi di Capaci

in un banco di rocce carbonatiche risalenti al Cretaceo, periodo che nella scala

delle ere geologiche segue il Giurassico. Si tratta della

porzione di un arto di teropode, rettile gigantesco vissuto circa 90 milioni

di anni fa durante il periodo del Cenomaniano; un bipede prevalentemente

carnivoro, tra i più grandi predatori terrestri appartenente alla famiglia degli Allosaurus. La scoperta di tale reperto, ad opera dei

paleontologi

palermitani Luca Galletti, Vittorio Garilli e Francesco Pollina, risale al 2005 ma solo il 6 ottobre 2009

la comunità scientifica ne ha testato la veridicità a mezzo di esami istologici e

la comparazione con resti analoghi eseguiti dal competente Steinmann Institute

of Geology dell´Università di Bonn. Ora si è certi, quindi, che si tratta proprio della

struttura ossea di un rettile gigante, uno di quei colossi carnivori che

spadroneggiarono a lungo sulla Terra, parente stretto di quel Tyrannosaurus rex

di cui si può ammirare l´imponente scheletro nel museo di storia naturale di New

York. Il teropode, a cui è stato imposto il nome di "DinoSaro", in omaggio

a uno dei più diffusi nomi siciliani, è il quarto dinosauro che si scopre in

Italia, anche se i precedenti ritrovamenti hanno riguardato finora il centro ed

il settentrione dell'Italia e solo piccoli rettili, tra

cui l'ormai famoso "Ciro", un cucciolo della famiglia "Scipionyx

samniticus", ritrovato a Pietraroja presso Benevento e diventato mascotte animata di vari programmi

scientifici di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, giornalista e

saggista italiano, noto anche come autore e personaggio televisivo. Il sito

della scoperta è stato tenuto segreto per ovvi motivi. Tuttavia, pur essendo

vicino all´abitato di Capaci, esso non è di facile individuazione visto che si

trova in un piccolo antro di un bacino roccioso in cui è difficile operare.

(Vedi anche il capitolo

"Configurazione

del territorio" in questo stesso sito).

Capaci

in un banco di rocce carbonatiche risalenti al Cretaceo, periodo che nella scala

delle ere geologiche segue il Giurassico. Si tratta della

porzione di un arto di teropode, rettile gigantesco vissuto circa 90 milioni

di anni fa durante il periodo del Cenomaniano; un bipede prevalentemente

carnivoro, tra i più grandi predatori terrestri appartenente alla famiglia degli Allosaurus. La scoperta di tale reperto, ad opera dei

paleontologi

palermitani Luca Galletti, Vittorio Garilli e Francesco Pollina, risale al 2005 ma solo il 6 ottobre 2009

la comunità scientifica ne ha testato la veridicità a mezzo di esami istologici e

la comparazione con resti analoghi eseguiti dal competente Steinmann Institute

of Geology dell´Università di Bonn. Ora si è certi, quindi, che si tratta proprio della

struttura ossea di un rettile gigante, uno di quei colossi carnivori che

spadroneggiarono a lungo sulla Terra, parente stretto di quel Tyrannosaurus rex

di cui si può ammirare l´imponente scheletro nel museo di storia naturale di New

York. Il teropode, a cui è stato imposto il nome di "DinoSaro", in omaggio

a uno dei più diffusi nomi siciliani, è il quarto dinosauro che si scopre in

Italia, anche se i precedenti ritrovamenti hanno riguardato finora il centro ed

il settentrione dell'Italia e solo piccoli rettili, tra

cui l'ormai famoso "Ciro", un cucciolo della famiglia "Scipionyx

samniticus", ritrovato a Pietraroja presso Benevento e diventato mascotte animata di vari programmi

scientifici di Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico, giornalista e

saggista italiano, noto anche come autore e personaggio televisivo. Il sito

della scoperta è stato tenuto segreto per ovvi motivi. Tuttavia, pur essendo

vicino all´abitato di Capaci, esso non è di facile individuazione visto che si

trova in un piccolo antro di un bacino roccioso in cui è difficile operare.

(Vedi anche il capitolo

"Configurazione

del territorio" in questo stesso sito).

E' certo, comunque, che le grotte ed i ripari naturali di cui la zona è ricca si prestarono in modo particolare all'insediamento umano di tipo cavernicolo nell'Età Paleolitica o della Pietra Antica.

Nell'oscurità delle caverne, accanto ad un fuoco che alimentava continuamente per scaldarsi e tenere lontane numerose insidie, l'antenato primitivo affinò i propri sensi e con pietre di silice scheggiate si diede a foggiare rudimentali ma micidiali armi da caccia con le quali procurarsi le risorse necessarie per il sostentamento e, con la stessa materia, si ingegnò a costruire grossolani ma efficaci strumenti di difesa del proprio territorio; un istinto, questo, che nella scala del suo DNA evolutivo ha conservato sempre innato al pari di tutti gli altri esseri che popolano la terra. Se mai hai avuto occasione di visitare una di quelle grotte, nella loro fredda oscurità avrai avvertito a fior di pelle una indescrivibile sensazione di serenità e di pace e per un attimo avrai colto lo scorrere dei millenni, il fluire della vita, la presenza di tanta umanità e nel silenzio di quell'atmosfera surreale avrai certamente sentito aleggiare quasi in modo palpabile una pura energia primordiale che ti ha fatto rivivere la storia delle passate generazioni.

I primi insediamenti umani sono

testimoniati dalla scoperta di due necropoli: la prima in Contrada Ciachea

(Carini), in un'area archeologica molto vicina a Capaci, l'altra a

Capaci in contrada Fondo Pozzo. Questa è posta in una zona pianeggiante

fra il centro abitato e il mare ed è stata interessata in passato da

occasionali scoperte di piccole tombe che hanno destato grande interesse

soprattutto per la forma dei loculi che dimostrano un modo particolare

di procedere alle sepolture. Si è notato, infatti, che la roccia nella

quale le tombe sono scavate è segnata da canali e pozzetti che

potrebbero far pensare alla pratica di sacrifici funerari. I

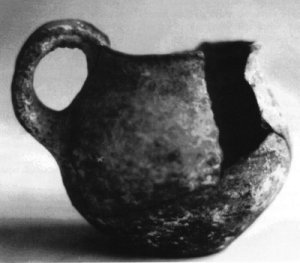

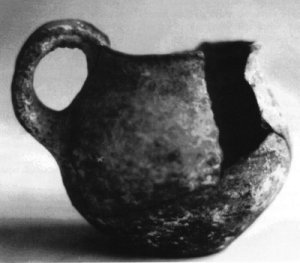

reperti provenienti da tale sito consistono principalmente in ceramiche

brune decorate con semplici fasce di linee bianche. L'ubicazione della

necropoli di Contrada Ciachea, risalente all'età del bronzo, era,

invece, già nota fin dalla sua scoperta avvenuta nel 1877 ad opera del Prof.

Antonio Salinas (1841-1914), Direttore del Museo Archeologico di Palermo, ed il

materiale ritrovato si è rivelato di notevole interesse. Ricerche più recenti

(1969), promosse dalla Soprintendenza alle Antichità di Palermo e condotte

dalla Dr.ssa Flaminia Quojani dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di Roma,

hanno interessato un'area di 250 mq. ed hanno portato alla scoperta di

altre 16 tombe, di cui 2 a doppia cella. Delle tombe esplorate 5 sono

risultate ancora integre col vano d'entrata chiuso da un lastrone che si

era cementato alle pareti del pozzetto, sigillandone il contenuto. Deposti

nel terriccio biancastro e polveroso della cella, vennero scoperti i resti

scheletrici di molti individui, insieme a diversi elementi di corredo:

complessivamente 23 vasi fittili (ollette, boccali, ciotole ed anforette),

realizzati in ceramica bruna decorata con semplici fasce di linee bianche

ed in tutto simili a quelli scoperti occasionalmente nelle tombe di Fondo

Pozzo. Sono stati trovati, inoltre, componenti di una collana fatta con zanne di cinghiale e numerose

lame di selce. Particolare interesse ha destato la sepoltura di un

fanciullo dall'apparente età di dieci anni, deposto in una cella

strutturalmente diversa dalle altre, a testimoniare probabilmente una

posizione di preminenza nell'ambito familiare e sociale.

I primi insediamenti umani sono

testimoniati dalla scoperta di due necropoli: la prima in Contrada Ciachea

(Carini), in un'area archeologica molto vicina a Capaci, l'altra a

Capaci in contrada Fondo Pozzo. Questa è posta in una zona pianeggiante

fra il centro abitato e il mare ed è stata interessata in passato da

occasionali scoperte di piccole tombe che hanno destato grande interesse

soprattutto per la forma dei loculi che dimostrano un modo particolare

di procedere alle sepolture. Si è notato, infatti, che la roccia nella

quale le tombe sono scavate è segnata da canali e pozzetti che

potrebbero far pensare alla pratica di sacrifici funerari. I

reperti provenienti da tale sito consistono principalmente in ceramiche

brune decorate con semplici fasce di linee bianche. L'ubicazione della

necropoli di Contrada Ciachea, risalente all'età del bronzo, era,

invece, già nota fin dalla sua scoperta avvenuta nel 1877 ad opera del Prof.

Antonio Salinas (1841-1914), Direttore del Museo Archeologico di Palermo, ed il

materiale ritrovato si è rivelato di notevole interesse. Ricerche più recenti

(1969), promosse dalla Soprintendenza alle Antichità di Palermo e condotte

dalla Dr.ssa Flaminia Quojani dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di Roma,

hanno interessato un'area di 250 mq. ed hanno portato alla scoperta di

altre 16 tombe, di cui 2 a doppia cella. Delle tombe esplorate 5 sono

risultate ancora integre col vano d'entrata chiuso da un lastrone che si

era cementato alle pareti del pozzetto, sigillandone il contenuto. Deposti

nel terriccio biancastro e polveroso della cella, vennero scoperti i resti

scheletrici di molti individui, insieme a diversi elementi di corredo:

complessivamente 23 vasi fittili (ollette, boccali, ciotole ed anforette),

realizzati in ceramica bruna decorata con semplici fasce di linee bianche

ed in tutto simili a quelli scoperti occasionalmente nelle tombe di Fondo

Pozzo. Sono stati trovati, inoltre, componenti di una collana fatta con zanne di cinghiale e numerose

lame di selce. Particolare interesse ha destato la sepoltura di un

fanciullo dall'apparente età di dieci anni, deposto in una cella

strutturalmente diversa dalle altre, a testimoniare probabilmente una

posizione di preminenza nell'ambito familiare e sociale.

Le cure straordinarie riservate alle sepolture scavate “a camera” ipogeica nelle rocce di natura calcarea (profonde circa due o tre metri ed accessibili attraverso scalette ricavate nella stessa roccia) ed il corredo funerario collocato accanto al defunto (dagli oggetti personali ai numerosi amuleti) assieme a ciotole contenenti viveri e bevande costituiscono una profonda attestazione di culto e di rispetto e testimoniano una intensa credenza nella vita dopo la morte.

Parte dei reperti di questa necropoli insieme a moltissimo materiale di interesse scientifico, comprese talune incisioni parietali ed una tomba da essa interamente asportata, si trovano esposti al Museo Archeologico di Palermo o conservati nei suoi depositi in attesa di studio e catalogazione.

Nella ricerca dell'identità storica della città, la scoperta delle necropoli costituisce senza dubbio una importante finestra aperta sul passato; dal loro studio potrebbero scaturire ulteriori informazioni sulle genti che, qui vivendo, hanno lasciato probabili segni della propria individualità originaria.