Il

territorio

Le risorse economiche

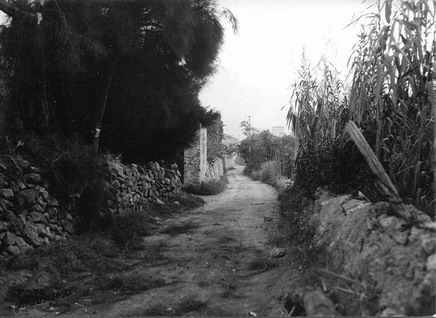

Il territorio non è molto

ricco di terreni pianeggianti coltivabili. Le sole aree con interramento

sufficiente allo sviluppo agricolo e privo di rocce affioranti sono concentrate

nella pianura a sud del centro abitato ed individuano le Contrade

Carrubella e

Sommariva. Ad esse si aggiungono piccoli appezzamenti nella valle del torrente

Ciachea che vanno sotto il nome di

Contrada Luogo Grande.

In queste zone un razionale

sfruttamento delle risorse idriche disponibili (costituite in

gran parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)

e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso

comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed

agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.

parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)

e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso

comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed

agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.

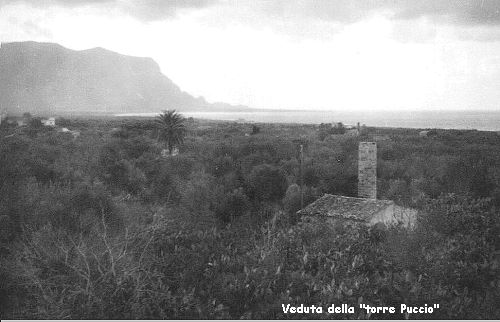

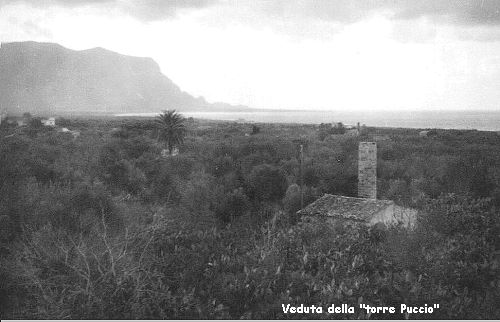

Verso

la fine dello stesso secolo una stazione di pompaggio, ubicata in Contrada Pozzo

e nota con il nome di

"Macchina Oliveri", divenne la principale fonte di irrigazione

dei terreni agricoli posti anche fino a 70 mt. sul livello del mare attraverso

una fitta rete di distribuzione che riusciva a soddisfare il fabbisogno di quasi

tutto il territorio comunale. L'acqua veniva sollevata a mezzo di una pompa

sommersa alimentata da una macchina a carbone da un pozzo profondo circa otto metri fino alla

cima di un'alta torre, costruita in mattoni rossi e visibile a grande distanza, da dove, sfruttando un ben noto principio fisico, veniva

fatta defluire fino ad una colonna posta a quota più elevata ma ad uguale

altezza della prima e nota come "Torre Puccio" e da quì, secondo lo stesso

principio ed a mezzo di altri castelletti, inviata ancora più lontano, fino alla sua

destinazione.

Il funzionamento della macchina,

di

costruzione austriaca, non conobbe soste tranne che nel corso della seconda

guerra mondiale nei periodi in cui il carbone venne a mancare per cui soltanto

chi aveva la possibilità di fornirlo personalmente potè fruire del servizio.

costruzione austriaca, non conobbe soste tranne che nel corso della seconda

guerra mondiale nei periodi in cui il carbone venne a mancare per cui soltanto

chi aveva la possibilità di fornirlo personalmente potè fruire del servizio.

Agli inizi degli anni '50, in piena era industriale, l'alimentazione a carbone

veniva sostituita con quella ad energia elettrica. Ma già l'agricoltura mostrava

i segni di un progressivo cedimento produttivo i cui effetti hanno determinato

una lenta ma irreversibile tendenza alla cessazione definitiva dell'attività

della "Macchina Oliveri", avvenuta alla fine degli anni '80.

L'espansione

urbanistica e la frammentazione delle proprietà terriere nel volgere di pochi

anni hanno fatto il resto portando, purtroppo, alla distruzione della rete

d'irrigazione e all'abbandono delle coltivazioni.

Le zone rocciose sono

invece rimaste occupate da macchie mediterranee nelle quali sopravvivono pochi

esemplari di carrubo e di frassino da manna la cui estrazione costituì per lungo

tempo una

delle principali risorse economiche locali e la cui qualità molto pregiata valse

a dare al paese una particolare rinomanza anche oltre i confini territoriali.

carrubo e di frassino da manna la cui estrazione costituì per lungo

tempo una

delle principali risorse economiche locali e la cui qualità molto pregiata valse

a dare al paese una particolare rinomanza anche oltre i confini territoriali.

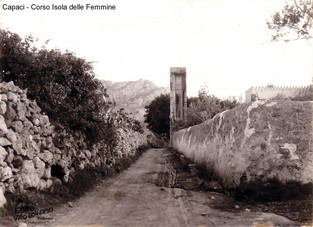

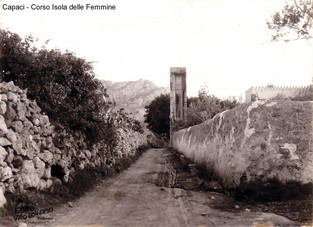

Paese

metà agricolo e metà marinaro, Capaci è stata sempre una delle comunità più

ragguardevoli delle contrade occidentali di Palermo, quasi pioniera di progresso

civico per la laboriosità dei suoi abitanti dalla personalità versatile

formatasi per strati sociali al passo con i tempi e tempratasi per molti nella

solitudine di terre lontane alla ricerca di un destino migliore.

Nel

secolo scorso, quando ancora costituiva un unico ceppo con Isola delle Femmine,

vantava grandi tradizioni marinare e rappresentava una scuola artigianale di

tutto riguardo: era l'epoca in cui abili maestri d'ascia (falegnami) costruivano

quelle barche ampie e leggere, armoniche e salde nella linea, chiamate, appunto,

‘capaciote', le quali, tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900,

solcarono sicure i mari aperti spingendosi da sole od in formazione con altri

pescherecci fin sulle coste della Tunisia e dell'Algeria.

Ma anche

le sue tradizioni agricole sono rimaste legate ad una specifica cultura tipica

di questo territorio:

quella

del fico d'India che cresceva un po'

dovunque; non solo sulle pendici dei monti ma anche vicinissimo al mare,

bastando poca terra alla sua sopravvivenza. E non era raro vedere delle piante

di fico d'India crescere nella sabbia, vicinissime alla

battigia. Eppure pochi sanno che il fico d'India ha trovato la piena

valorizzazione dei suoi frutti proprio a Capaci ove pare abbia avuto origine la

ben nota operazione della 'scuzzulatura', ovvero il taglio delle prime gemme che

permette di ottenere frutti più grossi e più saporiti.

Sull'origine della 'scuzzulata', che deriva da una tecnica colturale

solitamente impiegata alla fine della primavera, consistente nell'eliminazione

di buona parte dei fiori e dei frutticini ad essi congiunti, lo scrittore

palermitano Giuseppe Pitrè (1841 - 1916) riferisce:

"...E'

voce generale che un colono di Capaci si rifiutasse di vendere la produzione dei suoi fichi d'India ad un conterraneo che vi aspirava, e che costui, indignato

del diniego, vendicasse la ricusa con la violenza, atterrandogli i frutti in

piena fioritura. Questo eccesso vandalico produsse effetti contrari alle

sinistre intenzioni del malvagio autore. I frutti rinacquero poco dopo sugli

internodi in minor numero, ma turgidi e promettenti oltre l'usato, e vennero a

maturare con buccia fine e polpa così serrata e consistente da potersi

conservare in magazzino per più mesi all'anno e resistere agli eventi delle

lunghe navigazioni...". Veniva in tal modo assicurata quella commercializzazione

del prodotto sui mercati esteri che avrebbe trovato largo sviluppo ai nostri

giorni.

dei suoi fichi d'India ad un conterraneo che vi aspirava, e che costui, indignato

del diniego, vendicasse la ricusa con la violenza, atterrandogli i frutti in

piena fioritura. Questo eccesso vandalico produsse effetti contrari alle

sinistre intenzioni del malvagio autore. I frutti rinacquero poco dopo sugli

internodi in minor numero, ma turgidi e promettenti oltre l'usato, e vennero a

maturare con buccia fine e polpa così serrata e consistente da potersi

conservare in magazzino per più mesi all'anno e resistere agli eventi delle

lunghe navigazioni...". Veniva in tal modo assicurata quella commercializzazione

del prodotto sui mercati esteri che avrebbe trovato largo sviluppo ai nostri

giorni.

Fin

dall'età storica i boschi di frassino hanno coperto le valli e le pendici dei

monti di questo territorio che certamente Cartaginesi e Romani dovettero

visitare frequentemente perché il legno di frassino, a quei tempi, trovava

larghissimo impiego anche nella produzione di aste per le lance che, come è

noto, costituivano le tradizionali armi di assalto e di sfondamento impiegate

dalle due milizie nelle battaglie.

La

cultura del frassino cedette poi all'impianto dei primi giardini e Capaci,

fino alla prima metà del secolo scorso, si trovò circondata da fiorenti

agrumeti

che occupavano quasi tutte le aree irrigue coltivabili e, particolarità

singolare, furono impiantati anche all'interno di antiche cave di pietra

abbandonate, buone a difendere limoni ed aranci dal vento e dalla salsedine.

agrumeti

che occupavano quasi tutte le aree irrigue coltivabili e, particolarità

singolare, furono impiantati anche all'interno di antiche cave di pietra

abbandonate, buone a difendere limoni ed aranci dal vento e dalla salsedine.

Peccato

che di questa lussureggiante vita ipogea degli agrumi non sia rimasta quasi più

traccia essendo state convertite quelle vecchie cave in aree edificatorie per

villette più o meno abusive.

Erano

tempi (poi non tanto lontani) di un paesaggio sereno e ancora arcadico con

mandrie di pecore e mucche che pascolavano lungo i pendii delle coste e negli

avvallamenti di Soprabanco avendo per stalle le fresche profondità delle grotte

tufacee.

La fascia

pedemontana dei monti Raffo Rosso e Muletta era ancora intatta, fitta di

frassini e oleastri, residui della folta macchia che già diversi secoli prima

aveva caratterizzato il territorio insieme a fichi d'India, pistacchi, olivi, carrubi,

alle alte ferule e alle superbe agavi un tempo così fitte e così somiglianti,

nelle loro altissime efflorescenze, ad un esercito di orgogliosi lancieri in

marcia.

Poi,

superata la soglia degli anni '50, le condizioni ambientali sono radicalmente

mutate con l'avvento della

speculazione edilizia e dell'incontrollato abusivismo, dilagati a macchia d'olio

nel territorio, reso anonimo e cementificato.

Quanto ai capacioti, essi, adeguandosi alle veloci

trasformazioni dei tempi, oggi prestano la loro opera nelle attività

terziarie e

turistiche; sono imprenditori e commercianti e, come in passato,

molti di loro continuano a percorrere le vie del mondo dove li porta lo spirito

di laboriosità e di intraprendenza.

turistiche; sono imprenditori e commercianti e, come in passato,

molti di loro continuano a percorrere le vie del mondo dove li porta lo spirito

di laboriosità e di intraprendenza.

Quanto allo sviluppo

industriale, negli anni '60 si è assistito all'insediarsi di due complessi

industriali di medie dimensioni: la SINES per la produzione di vermouth e la VIANINI per la costruzione di pali in cemento.

Dei

due stabilimenti, appartenenti a grandi imprese multinazionali, posti alle

estremità est ed ovest del paese in stretta connessione con la viabilità

stradale e ferroviaria: il primo (SINES) è stato trasformato in industria

casearia per la produzione di mozzarella ed in centro commerciale alimentare;

il secondo (VIANINI) è attualmente in corso di smantellamento e non è logico

pensare che possa in qualche modo riprendere il ciclo produttivo.

Altra attività, d'interesse

artigianale, era costituita dall'industria estrattiva della pietra ricavata dai

pendii di Pizzo Muletta e dalla fabbrica di calcestruzzo operante in loco.

Gran parte dell'economia del

paese dipende ancora oggi dal commercio di tessuti esercitato soprattutto in

forma ambulante. Ma non è utopistico pensare che un'attività artigianale a

carattere turistico, flessibile e moderna, non possa far nascere un polo di interesse

economico alternativo. Si pensi, per esempio, alla lavorazione del legno, della

plastica o della ceramica per la produzione di oggetti artistici, arricchiti

magari da ornamenti e decorazioni fantasiosi, a colori nuovi e accattivanti, che

certamente l'inventiva della nuova generazione locale non mancherebbe di

valorizzare.

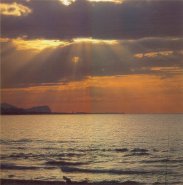

A questa si aggiunge una

piccola attività stagionale, legata alla fruizione della spiaggia, che risulta

scarsamente incisiva per l'assenza di infrastrutture di base

indispensabili per imprimere una svolta decisiva al decollo di un turismo veramente attivo da

permettere ai visitatori una permanenza più lunga e confortevole con un notevole

incremento dell'economia locale.

Le premesse per un sicuro sviluppo ci sono tutte: il clima,

caratterizzato da inverni miti e umidi e da estati calde, secche e molto lunghe;

il cielo quasi sempre limpido e terso; il fascino di panorami senza confini ed

una cittadina pulita e laboriosa, non molto rumorosa nè caotica, dove è ancora

possibile ascoltare il canto mattutino degli uccelli od il frinire incessante

delle cicale negli assolati meriggi estivi.

parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)

e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso

comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed

agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.

parte da pozzi artesiani e da qualche sorgente nelle zone montuose meridionali)

e una capillare rete di tubazioni sotterranee in terracotta avevano permesso

comunque lo sviluppo di splendidi giardini, coltivati principalmente ad ulivi ed

agrumi, fiorenti fino alla metà del secolo XIX.